2.「怒りのない」思考(無瞋の思考)

正思惟の2番目は「瞋恚(怒り)のない思考(abyāpāda saṅkappa:アビャーパーダ・サンカッパ)」です。

これは「無瞋の思考」と呼ばれ、強い怒りや憎しみの思考を抱かないことです。

この反対が「瞋恚(怒り)の思考(byāpāda saṅkappa:ビャーパーダ・サンカッパ)です。

瞋恚とは、普通の怒りではなく、強い怒りのことです。自分や他人にたいして激しく怒ったり、不満を抱いたり、憎んだりすることですね。「ゆるせない!」といった強い怒りです。

現代社会における怒りの落とし穴

インターネットやSNSが普及した現代社会では、さまざまな情報が飛び交い、怒りを刺激するような情報も増えています。

何気なく目にした情報やニュースに腹を立てたり、憤りを感じたり、理不尽な出来事によって怒りを爆発させたりしてしまう経験は、誰しもがあるのではないでしょうか。

これには気をつけなければなりません。

怒りは、こころの平穏を乱し、人間関係を悪化させるだけでなく、いろいろな問題を引き起こす元凶となるからです。

だからこそ怒りが生じたときには、それに気づき、すぐに怒りから離れることが重要なのです。

怒りの反対が、「怒りのない思考」です。

別の言葉で言えば、やさしい慈しみの思考や相手を尊重する思考、助けたいといった思いやりの思考です。

この思考が、正思惟の2番目です。

2.「怒りのない」思考(無瞋の思考)

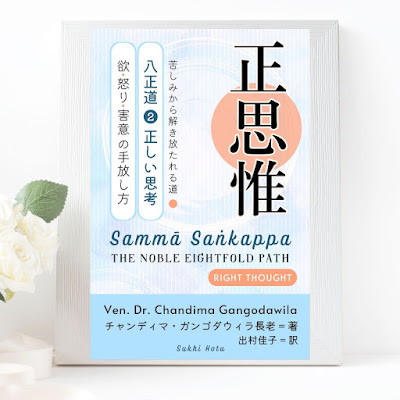

「第3章 苦しみから解放される3つの思考」