『第5章 やすらぎをもたらす「正語」とは?』より

沈 黙

言葉の側面のひとつ「沈黙」についてお話いたしましょう。

私たちはときどき沈黙の中で過ごすことが大切です。口数が多いことはよいことではありません。なぜでしょうか?

・選択できる

まず、いつも誰かと話していると、こころが落ち着かないからです。

つい余計なことを口走ったり、相手の気持ちを傷つけたり、誰かの悪口を言ったり、うわさ話をしたりする恐れがあるのです。

また、自分をよく見せたい、自慢したい、認められたいがために、話を誇張したり、嘘をついたりする可能性もあります。これは善い行為ではありませんね。

ですから、話さなくてはならない用がないかぎり、沈黙を守ったほうがよいでしょう。

沈黙することで、こうした悪行為を避け、自分や他人を傷つけるのを防ぐことができるのです。

また、外部の情報に振りまわされることなく、自分のこころに耳を傾けることができるでしょう。

話すときは、無駄な言葉を減らし、本当に伝えたいことだけを的確に表現できるようになります。感情的な言動を避けられますから、よりよい人間関係を築くことができるでしょう。

「やすらぎをもたらす正語とは?」

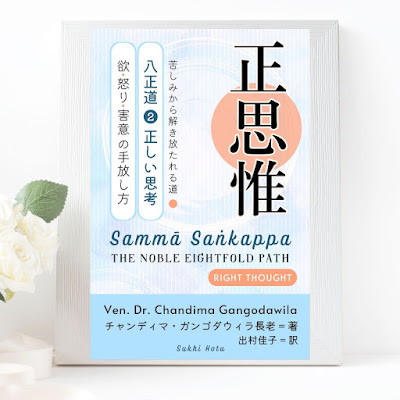

『正語〈正しい言葉:Sammā Vācā〉

~幸・不幸をつくる言葉の法則 ― 八正道➂』より

チャンディマ・ガンゴダウィラ長老【著】